Ces dernières années, la scène du rap français est marquée par des faits divers violents. Le livre Empire: Enquête au cœur du rap français, publié chez Flammarion, éclaire les liens possibles entre ce milieu et des réseaux criminels. L’un des épisodes les plus médiatisés remonte à août 2024, lorsqu’un proche du rappeur marseillais SCH a été tué à La Grande-Motte peu après une prestation en discothèque dans le sud de la France. Le récit porte visiblement la marque de la DZ Mafia, l’une des plus grandes organisations criminelles présentes à Marseille.

Des révélations issues d’une enquête dense

Selon Joan Tilouine, co-auteur, l’enquête montre qu’une branche de la DZ Mafia est dédiée au rap, à l’organisation de concerts et à l’extorsion de rappeurs. Il rappelle que l’économie du rap attire des acteurs criminels, et que “ça attire les organisations criminelles”. Il ajoute que “beaucoup d’artistes craignent d’enregistrer” et que l’inquiétude autour de la création est réelle, ce qui, selon lui, peut menacer la créativité.

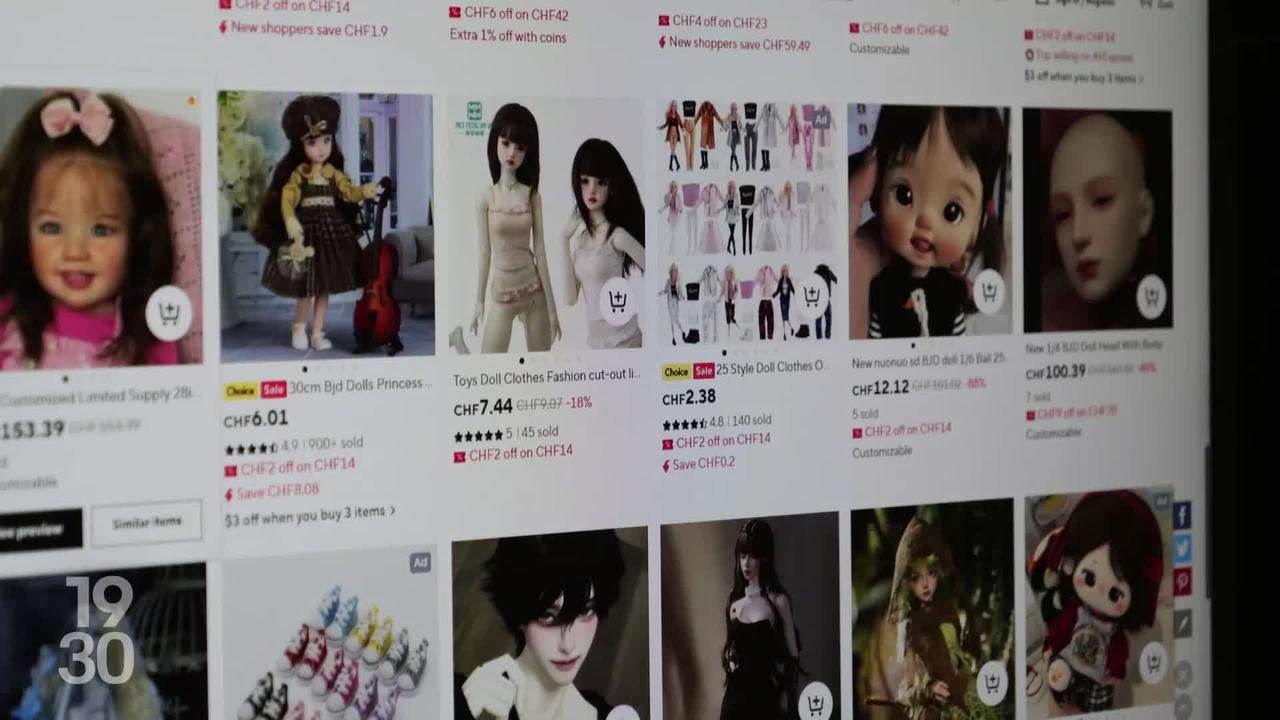

Les auteurs indiquent qu’en deux ans d’enquête et avec des centaines d’entretiens, le rap est devenu un véritable empire. Ils évoquent des trajectoires marquantes, des succès qui s’étendent à l’international et l’ampleur grandissante du marché. Le livre affirme que le rap est aujourd’hui le premier secteur culturel français et francophone, avec des retombées économiques dépassant souvent le milliard de dollars. Il est aussi mentionné que les avances versées aux artistes peuvent être extrêmement élevées, et que “parfois 15 millions d’euros pour un album” sont évoqués. Cette manne attire des individus peu scrupuleux, susceptibles d’infiltrer des contrats et de recourir à l’extorsion.

Un exemple concret : le parcours de Jul

Le parcours du rappeur marseillais Jul illustre ces dynamiques : pour percer, il a dû, comme nombre de rappeurs issus de quartiers populaires, compter sur des soutiens financiers informels, parfois liés à des réseaux illicites, pour financer ses premiers projets. Lorsque le succès est arrivé, des tensions sont apparues : les artistes estiment ne pas percevoir suffisamment de retours sur leur musique et cherchent alors à s’affranchir de leurs protecteurs. Ces phases sont décrites comme délicates par les professionnels du secteur.

Les auteurs évoquent une gangrène du système et indiquent que certains responsables de maisons de disques ont été placés sous protection policière, et que certains rappeurs ont dû s’exiler pour assurer leur sécurité face aux menaces. Ils concluent sur l’idée que les vraies figures dangereuses ne seraient pas nécessairement les rappeurs.

Propos recueillis par Renaud Malik et Coralie Claude. Texte pour le web: Fabien Grenon.