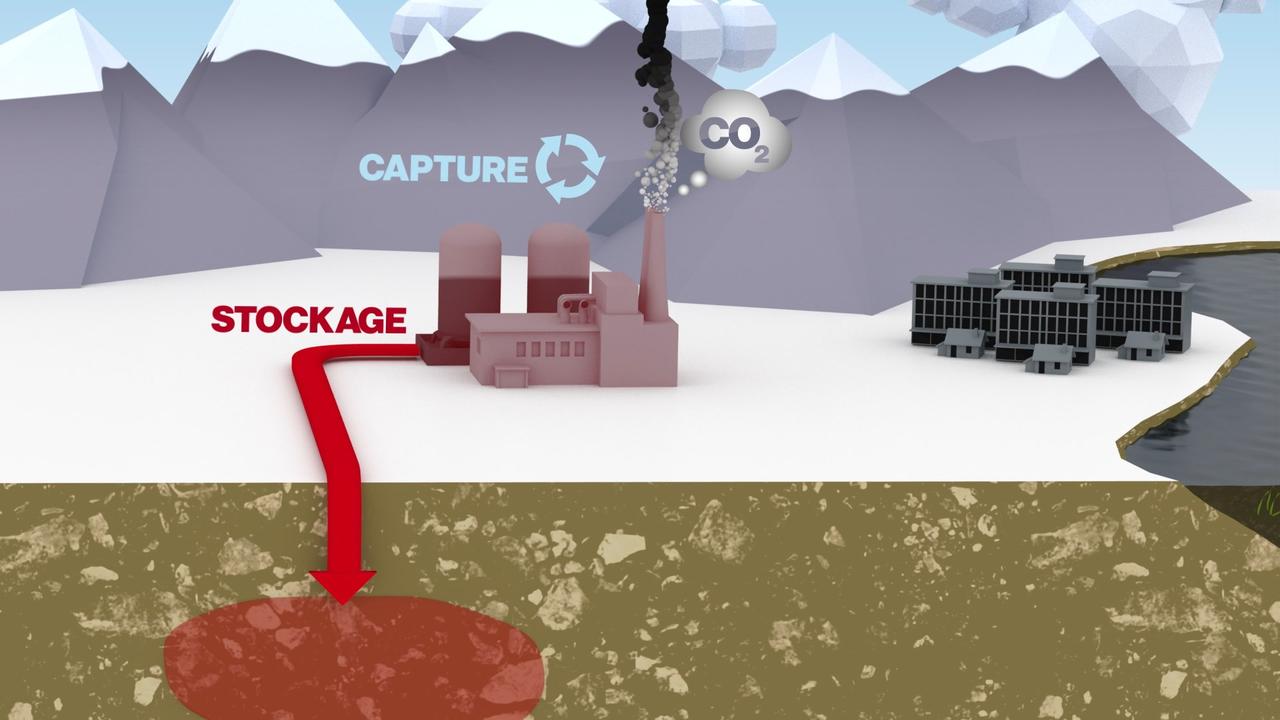

Le stockage du CO₂ est envisagé par de nombreux pays comme un axe potentiel de leur stratégie climatique. Le principe est simple en apparence: après traitement des fumées des industries lourdes (ciment, raffineries, hauts fourneaux), une partie du CO₂ serait captée avant son rejet et ensuite enfouie à plusieurs centaines de mètres sous la surface.

À l’échelle mondiale, on compte actuellement une quarantaine de sites dédiés au stockage du CO₂. Toutefois, ces installations ne parviennent qu’à enfouir environ 50 millions de tonnes de CO₂ par an, alors que les émissions humaines annuelles dépassent les 36 milliards de tonnes. Cela représente environ 0,1 % des émissions mondiales, ce qui conduit à des résultats perçus comme modestes, voire décevants par certains observateurs.

Coûts et faisabilité économique

Le stockage du CO₂ est confronté à une liste importante de défis non résolus: risques de fuite, risques de pollution potentielle, coût énergétique élevé et dépenses significatives. « Sur une usine, il existe un surcoût lié au captage du CO₂ », commente Thomas Le Guenan, géo‑ingénieur spécialisé dans le stockage du carbone, dans La Matinale de la RTS.

« Ce n’est pas tant le prix unitaire qui pose problème, mais le fait que peu d’acteurs acceptent de financer un bénéfice fondamentalement lié à la décarbonation », précise-t-il. À ce stade, aucune modélisation économique rentable ne semble viable sans subventions publiques.

Une étude commandée par le Conseil fédéral en 2023 estime que la mise en place d’un système suisse de captage et stockage du carbone dépasserait 16 milliards de francs, avec des coûts d’exploitation annuels évalués entre 1 et 2 milliards.

Usages industriels et controverses

Le recours au CO₂ peut aussi susciter des usages sensibles. Certaines industries pétrolières et gazières stockent le CO₂ dans des poches souterraines partiellement remplies de pétrole, prolongeant parfois l’exploitation et augmentant la récupération pétrolière.

« Dans les pays producteurs d’hydrocarbures, l’injection de CO₂ peut pousser le gaz ou le pétrole restant pour les faire sortir », explique Lyesse Laloui, professor de géo‑ingénierie à l’EPFL. « Ainsi, on extrait davantage d’hydrocarbures tout en émettant du CO₂ ». Par ailleurs, certains acteurs du secteur présentent le captage et le stockage comme une « solution miracle », offrant un étiquette verte sans nécessairement réduire durablement les émissions.

Potentiel et évaluation récentes

Malgré ces réserves, plusieurs chercheurs et pays, y compris la Suisse, soutiennent encore cette approche. Cette position s’explique en partie par l’espoir que les coûts diminueraient et que le potentiel d’enfouissement serait illimité.

Une étude publiée début septembre dans Nature remet toutefois en question ces hypothèses: les scientifiques estiment qu’environ 1 460 milliards de tonnes de CO₂ pourraient être stockées de manière sûre dans des formations géologiques, soit près de dix fois moins que les estimations antérieures.

Selon ce travail, même une utilisation complète des capacités disponibles ne permettrait de réduire le réchauffement que d’environ 0,7 °C.

Conclusion et regard critique

Ces résultats alimentent le débat sur la stratégie climatique de plusieurs pays qui ont misé sur le captage et le stockage du CO₂ et sur le financement public associé. Au‑delà des coûts et des incertitudes techniques, de nombreux experts estiment que l’action la plus efficace reste une réduction rapide et substantielle des émissions de gaz à effet de serre.